先日、虐待の連鎖を取り上げましたが(虐待の連鎖を断ち切るにはどうしたらいいのか ~虐待の連鎖のエピソード集から~)、その後も、Twitterで紹介してもらった本を中心に、虐待絡みの本を読んでいます。

今読んでいるのはこちら。

消えたい: 虐待された人の生き方から知る心の幸せ (単行本)

- 作者: 高橋和巳

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2014/03/10

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (8件) を見る

※レビュー数が多いのとブログでの言及数も多いのでこちらを紹介していますが、お求めやすい文庫版(800円ぐらい?)も出ています。

あらかじめコメントしておくと、この記事で触れるのは、虐待の連鎖とは違う話です。

この本の目次を眺めていて、

(3)虐待は愛着関係を作れない母親のもとで起こる-親の心理状態の評価

という小見出しに目が引かれました。詳しくは本を読んでもらったほうがいいですが、要は、母親(としていますが恐らく父親も含まれそう)と子どもの間に愛着関係が成立していないと、子どもの痛みを感じ取れず、虐待が行われるというものです。

著者がこういうことを書いているのは、

愛着関係はごくあたりまえの母子関係なので、誰もそれが「ない」ことを想像できない。

これが、多くの人が虐待を理解できない最大の理由である。

(p.128)

という観測者の視点の歪みを指摘する目的です。愛着関係が構築できていないと虐待が起きやすいが、親子に愛着関係があることを当たり前に見ている人からすれば、虐待が虐待に見えないということですね。

これはどちらかというと、虐待者や被虐待児向けというより、虐待を認識したことがない人や、専門家向けのメッセージかなと受け取りました。

本としては続いて、愛着関係が成立しない要因として、親に何らかの精神的な障害(知的窓外、知的障害以外の発達障害のあるタイプ、重度の精神障害)があることに触れられています。

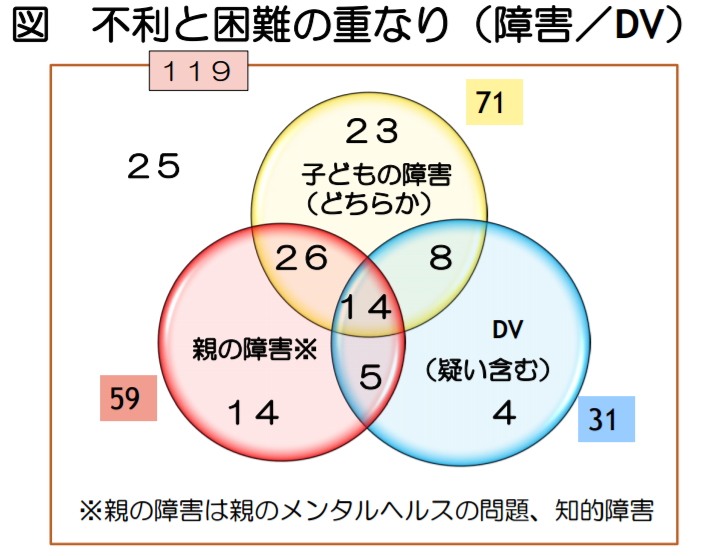

パッと統計を調べてみると、ちょっと古いですが、平成15年に北海道内の児童相談所で虐待相談として受理された129例について、虐待が起きている環境を調査したものが見つかりました。北海道大学の松本伊智朗教授によるもの。

虐待が起きている家庭では経済的貧困状態にある割合が非常に高いということなどに続いて親のメンタルヘルスの問題、知的障害があることの割合が高いことが触れられています。

※画像は『子ども虐待問題と被虐待児の自立過程における複合的困難の構造と社会的支援のあり方に関する実証的研究』より。虐待の背景に不利と困難の重なりが見られる。

虐待が行われている家庭で、親のメンタルヘルスの問題がある傾向があるのは、実際に確認されているようです。

本に戻ると、続いて、当初うつ病として紹介された女性(37歳、専業主婦)が、実は虐待されていたことが分かり、そして母親に知的障害があったことが指摘され、どう思ったか語った内容が紹介されています。以下は、その抜粋です。

カウンセラーさんから、『親に怒りをきちんと向けなさい』と言われた時、それは私には『母親を愛しなさい』と聞こえて辛かった。ここに来て先生に、『それは虐待だったですね』と言われて、それが、『もう母親を愛そうとしないでいいんですよ』と聞こえた。楽になった。

(p.133-134)

要は、前のカウンセラーは、「普通に」親子で愛着関係があると考えて対処していたが、この著者が愛着関係がないことを前提に接したことで、気が楽になったところがあるというものです。

色々綱渡りと言うか、かなりファクトを積んでいかないと危うい議論になりかねない部分はありますが、私が本のこの部分を読んでいて考えたのは、

- 虐待を観測する人間が自分の「普通の」視点でみると他人の虐待を認識できないことがある

- 親が「普通の」親のように自分を愛していないことはありえるし、必ずしも親を愛さなくてもいい

ということです。特に二つ目の視点は、親に対する期待を持ち続けて苦しむよりも、そうやって受け止めるのは選択肢としてありだなと思いました。ただ、他人がどうのこうの指摘するのはやはり専門家マターなので、自分の中での受け止め方の一つとしてですが。

なお、文中で触れた虐待が起きやすい環境についてはすでに多くの議論がされています。子育てには負荷がかかるものですから、親が様々な意味での余裕がなく、外部との接点がなかったりすると、親に過度なストレスとなり、時には虐待が起きます。

私は暇つぶしが動機で子どもを持ち、子育ての負荷を減らすべく、二世帯住宅やら色々な努力を事前に事後にしたものの、(脳が麻痺していて正確には覚えていませんが)妊娠前後でかなり苦労しました。

社会が子どもがいることを前提に構築されていて、子どもを持つことを要請するのであれば、社会のシステムとして、子育てをサポートする仕組み、親子のケアを充実させるのは当たり前のことだと私は考えています。